… runs at 33 1/3 rpm

Willkommen auf dem analogen Planeten 🙂

Hier schreibe ich in unregelmäßigen Abständen das auf, was mir in meiner mittlerweile >40 Jahre andauernden Leidenschaft für die analoge Wiedergabe so auffällt.

Interessiert das überhaupt jemanden? Ich habe keine Ahnung … aber Kommentare und Fragen werde ich gerne beantworten.

Angefangen hat das ganze schon in frühester Kindheit. Die sich drehenden schwarzen Scheiben haben mich schon früh in den Bann geschlagen und habe damals viel Zeit vor der heimischen Anlage verbracht, und andauernd die damals angesagten Singles gehört. Dazu gehörten so cooler Kram wie „Sloop John B.“ von den Beach boys und „Satisfaction“ von den Stones, aber auch (für mich heute merkwürdiges), wie „Du“ von Peter Maffay. Fand ich damals einfach super, aber ok, ich war vielleicht 3 oder 4 Jahre alt und das rote Telefunken-Label sah einfach toll aus.

Irgendwann habe ich dann schon meinen eigenen Plattenspieler zu Weihnachten bekommen (ein kleiner Bruns all-in-one), vor dem ich in Zukunft viele Stunden verbringen sollte und Hörspiel-LPs und auch obskuren Kram, wie z.B. das zweite Pylonen-Album von Kraftwerk belauscht habe. Den Plattenspieler habe ich sogar mit in den Kindergarten genommen. Anfassen durfte ihn allerdings niemand außer mir, da war ich schon damals eigen. Wer heute mit Chipsfingern meine LPs anfummelt, spielt mit seinem Leben ;).

Ich hatte schon früh Kontakt mit richtig „guter“ Musik und habe neben den üblichen Charts-Samplern auch viel Beatles, Stones, Cat stevens etc. gehört. Die peinliche Pop-Phase kam zum Glück später und hielt nicht allzu lange an ;). Erneuter Startschuss in die Welt der „richtig guten Musik“ war bei mir „Number of the beast“ von Iron maiden, sowie die frühen Queen-Alben, die ich damals bei Karstadt für taschengeldfreundliche Kohle erwerben konnte (ich glaube die Queen Price-Attack-LPs kosteten damals 5,-).

Nach einer CD-Phase Ende der 80er (in der ich trotzdem aber immer noch weiter LPs gekauft, wenn auch nicht zielgerichtet gesammelt habe), haben meine LP-Käufe aber ab Mitte der 90er wieder deutlich zugenommen und ab 2010 hat sich das ganze bis heute nochmals deutlich gesteigert.

Mitte/Ende der 80er begann dann meine CD-Phase und Schallplatten spielten daher erst einmal keine große Rolle mehr in meinem Leben, ein Plattenspieler stand aber immer bei mir zu Hause und auch Vinyl habe ich gelegentlich noch gekauft. Ab Mitte der 90er wurde aus ab und an dann gelegentlich und schließlich regelmäßig, da ich oft in Dortmund war, gab es mit Last chance und Outcast auch zwei super Läden, die alles auf Lager hatten, was das alternative Herz begehrte. Wie gerne würde ich heute nochmals mit genug Geld in der Tasche in diesen Läden einkaufen gehen.

Damals drehte noch ein Thorens MK280 seine Runden, mit dem ich allerdings nie so recht warm wurde. 2003 habe ich diesen dann gegen einen Technics eingetauscht und mit diesem Dreher hat mir Vinyl wieder deutlich mehr Freude bereitet, so dass ich mir seither kaum noch CDs gekauft habe, sondern alle Highlights wieder ausschließlich als Vinyl. In den nächsten Jahren ist die Sammlung dann immer größer geworden, mit dem Vinyl-Boom der letzten Jahre ist das ganze dann nochmals in deutlich anderen Dimensionen „expandiert“.

Ich sehe den aktuellen Boom natürlich auch nicht nur mit der rosaroten Brille, die Preise sind teilweise leider alles andere, als „Einsteigerfreundlich“. Die Preise für Gebrauchtes steigen natürlich auch immer weiter, weil jeder meint, mit seinen Kellerschätzen auf einmal Höchstpreise erzielen zu wollen. Aber es gibt auch immer noch jede Menge Schnäppchen zu machen und auch die Qualität der neuen Pressungen ist auch nicht (wie man so oft liest) immer und überall miserabel. Im Gegenteil, in den letzten 1-2 Jahren hat zumindest bei mir die Retourenquote deutlich abgenommen … mal schauen, wie es weitergeht. Hoffentlich mit sinkenden Preisen, damit auch die nachfolgende Generation einen Einstieg in dieses wunderbare Hobby findet.

Ich höre übrigens primär Musik aus der harten Gitarren-Fraktion zwischen Alternative/Indie/Punk und Metal, aber sehr gerne auch 60er/70er Rock. Die 90er sind dabei allerdings mein deutlicher Schwerpunkt.

Meine LPs drehen sich übrigens meistens auf Technics-Plattenspielern, von denen hier insgesamt 4 Stück stehen. Ein aktueller 1210 GR, ein SL1200 MK2 von 2003 und ein SL1510 und ein SL1300 aus den 70ern. Ansonsten habe ich hier noch einen Hitachi PS48 und einen Dual 731q zur Auswahl.

Stay tuned!

Das hier soll kein Abgesang auf die Pressqualität von Vinyl ab dem Jahr 2000 werden, sondern nur typische Vinyl-Fehler auflisten, die es schon immer gab und vermutlich immer geben wird. Jeder Vinylsammler wird früher oder später darauf stoßen und sich vielleicht fragen, was es damit auf sich hat.

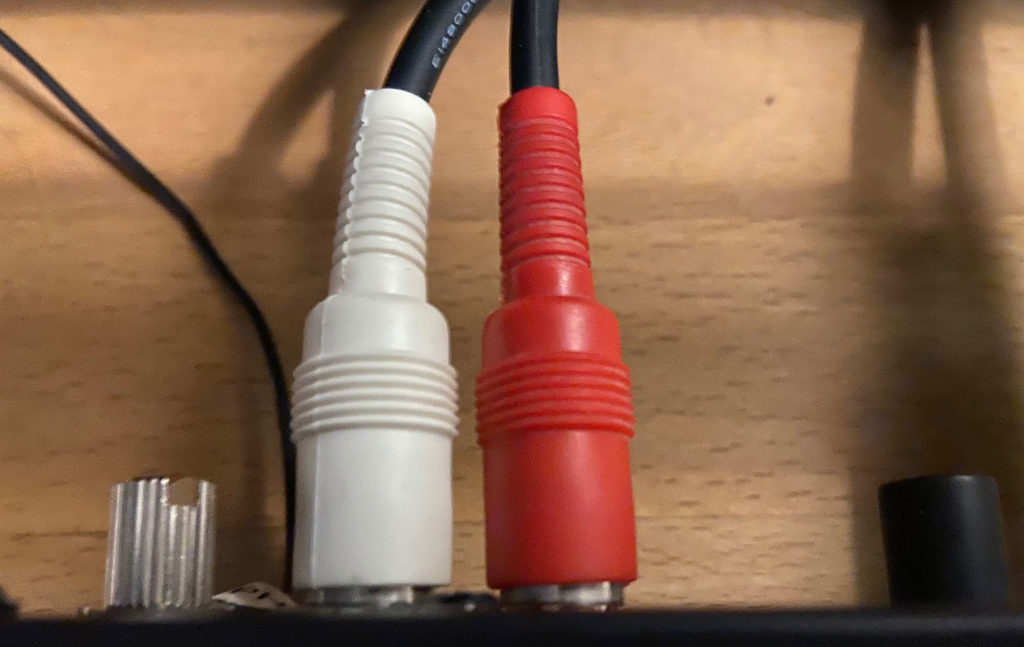

Mich hat letztens die Frage beschäftigt, ob mein Technics SL1200 Mk2 ein 120pf-Kabel hat oder die „schlechtere“ Variante mit 325pf, die laut Infos aus dem Web zwar nur um 2009 produziert wurde, aber anhand der Form des Cinch-Steckers zu identifizieren ist. Der Wert „pF“ bedeutet „pico Farad“ und bemisst die Kapazität, in diesem Fall vom Cinchkabel inkl. den Steckern und den Kabel bis zum SME-Bajonett. Dieser Wert hat durchaus einigen Einfluss auf die gesamte Klangcharakteristik bei der Nutzung von MM-Tonabnehmern. Falls die Gesamtkapazität im System zu hoch wird, klingen Tonabnehmer harsch, spitz, höhenlastig und Oberflächengeräusche werden deutlicher hörbar. Also alles Eigenschaften, die man beim Vinylhören nicht wirklich haben möchte. Daher wäre ein Technics mit 325pF-Kabel soundtechnisch nicht wirklich optimal für alle Standard-MM-Tonabnehmer.

Mein Technics ist von ca. 2003, hatte aber keine der hier beschriebenen Cinchstecker-Varianten.

Also habe ich mir dieses Messgerät besorgt und bin nach einer Anleitung vorgegangen, die mir der User Albus aus dem HIFI-Forum netterweise mitgeteilt hat:

Am Plattenspieler:

– Netz AUS

– Headshell abnehmem, sofern mit montiertem Tonabnehmer werden zum Ausgleich dem Messwert 7 pF addiert.

– Audiokabel freilegen, gestreckt liegen lassen, nicht rollen oder knicken, RCA-Stecker wackelfrei für Messspitzenandruck positionieren.

Am Messgerät:

— Nach Bedienungsanleitung auf Kapazität stellen. Der kleinste Messbereich ist hier wirksam, offenbar automatisch je nach anliegendem Objekt, Messbereich 4 nF (vier Nanofarad = 4000 pF, 1 nF = 1000 pF) mit kleinstem Anzeigewert 0,001 nF = 1 pF.

— Gerät einschalten – die Messleitungen in die Nähe der RCA-Stecker legen, es wird ein Wert im Display angezeigt – der interne Basiswert für das mit Messleitungen verbundene Gerät. Den Wert notieren für den Fall, wenn einst ohne REL gemessen wurde, dann ist der Wert vom Anzeigewert zu subtrahieren.

— Jetzt: die Funktion REL einschalten – es wird im Display Null angezeigt.

— Nundie Messleitungen wie folgt an einen RCA-Stecker anlegen: rote Leitung an die Signalpinspitze, die schwarze Leitung an den Massering des RCA-Steckers. Mit etwas Druck wackelfrei die Messung ermöglichen.

— Im Display ist der Messwert für die Strecke >>RCA-Stecker bis SME-Bajonett<< abzulesen. Unter der REL-Funktion nur für diese Strecke, d.h. ohne irgend geräteinternen Basiswert.

— Dem soeben erhaltenen Messwert die 7 pF für eine tyische Headshell mit vier Kontaktkabeln addieren. Die Summe ist die gesuchte Kapazität.

Erläuterung zum Messwert, Anzeige

– 0.001 nF = 1 pF

– 0.010 nF = 10 pF

– 0.120 nF = 120 pF

– 0.250 nF = 250 pF

– 0.254 nF = 254 pF

– 0.336 nF = 336 pF

Dadurch konnte ich nun nachweisen, das mein Technics wohl das „gute“ Kabel verbaut hat, da meine Messwerte um 0,08 bis 0,13 mit Spitzen um 0,12-0,15 haben. Man darf ja nicht vergessen, dass es sich hier nur um ein ganz einfaches Meßgerät handelt und die zu ermittelnden Werte nano, bzw. picoFarad sind.

Wenn man in die Welt des gebrauchten Vinyls einsteigt, wird man von dem ersten Angebot in der Regel erschlagen. Es ist immer noch unfassbar Vinyl im Umlauf, wenn man aber auch insgesamt feststellen kann, dass es schwieriger geworden ist, ein „Schnäppchen“ zu machen oder gesuchte Raritäten zu finden, da auch viele Händler mit Fachwissen unterwegs sind, die einem die guten Sachen/Sammlungen vor der Nase wegschnappen. Außerdem sind auch immer mehr Vinylsammler unterwegs. Many want – few have = das begehrte Sammlerstück wird also immer seltener und damit immer teurer, vor allem im wirklich guten Zustand. Aber auch jetzt gibt es immer noch viele Perlen, die man in dem riesigen Angebot nur ausgraben muss. Ob man letztlich zu viel oder zu wenig zahlt, ist immer persönliche Ansicht und dem Bedürfnis geschuldet, eine bestimmtes Exemplar unbedingt haben zu wollen, aber man kann sich zumindest ein wenig selber ausrechnen, ob man ein Schnäppchen gemacht hat oder machen wird, indem man entweder auf dem Portal www.discogs.de nach der betreffenden Pressung sucht und dort die Durchschnittspreise betrachtet oder noch besser, auf ebay nach verkauften Angeboten filtert. Hierbei gilt es aber immer, auch den Zustand der LP mit einfließen zu lassen. Ein ungeöffnetes mint-Exemplar ist immer deutlich mehr Wert, als eine vielgehörte LP mit Partyvergangenheit.

Die Qualitätsbeschreibung erfolgt meist nach „Goldmine-Grading“, also mint für eine neue LP, near mint für eine LP „so gut wie neu“, vg+ oder ex (bedeutet ab und an auch mal vg++) für eine genutzte, aber weitestgehend gebrauchspurenfreie LP. Hier gehen die Meinungen allerdings oft auseinander. Einige bezeichnen auch fast neuwertige LPs als vg+, bei anderen ist auch eine LP mit vielen Hairlines, festlichem Lagerfeuersound und „Spindlewear“, also Spuren von dem Mitteldorn am Label, die auf häufiges Auflegen hindeuten noch als vg+ zu finden. VG und g, also immer noch übersetzt „sehr gut“ und „gut“ sind sehr trügerische Einstufungen. Damit werden nach „Goldmine“ stärker genutzte LPs bezeichnet, die aber eigentlich kaum noch hörenswert sind. Also eigentlich alles andere als „Gut“ und schon gar nicht „Sehr gut“. Ich habe keinen Schimmer, warum sich diese Bezeichnungen und dieses Bewertungssystem durchgesetzt haben, aber so ist es leider nun einmal. Manchmal verschleiern damit aber auch Käufer den echten Zustand einer LP, diese wird ind er Beschreibung nur als „gut“ bezeichnet (und nicht als „g“), was dann hier nicht das Schulnotensystem bedeutet, sondern im Goldmine das besagte, bereits ziemlich abgerockte Exemplar. Das ist aber nicht immer so, denn Verkäufer ohne große Sammlerambitionen bewerten damit wirklich nach Schulnotensystem und dort bedeutet dann gut wieder ein absolut sammelnswertes Exemplar. Hier hilft nur eine Nachfrage.

Fotos sind leider oft trügerisch. Sobald die Hülle in einer Schutzhülle fotografiert wird, kann man den Zustand nicht mehr besonders gut beurteilen, da die Hülle den Coverzustand verschleiern kann. Auch abgenutzte Cover sehen dann wieder ein wenig „neuer“ aus. Fotos von LPs kann man sich eigentlich fast schenken, da man Kratzer und Hairlines mit Smartphone-Kameras kaum einfangen kann. Nur das Label kann bei der Jagd nach einer bestimmten Pressung interessant sein.

Sobald ich etwas von „Hairlines“ lese, frage ich zumindest einmal nach, wie diese zu verstehen sind. Manch einer versteht unter Hairlines die unhörbaren Minikratzer, die durch das Herausziehen entstehen, andere bezeichnen so deutlich hörbare, tiefe Kratzer. Eine Platte mit einem hörbaren Kratzer wäre für mich persönlich uninteressant, da ich LPs höre und nicht wie Briefmarken sammle.

Manchmal trifft man auf Verkäufer, die ihre Platten extrem gut gepflegt haben, meist handelt es sich dabei um Jazz- oder Klassikfans. Da dies in der Regel eher audiophil veranlagte Hörer sind, werden die LPs entsprechend gut behandelt. Manchmal hat man aber auch hier das Glück, hier die ein oder andere Rockscheibe zu erwischen. Jazzhörer mögen z.B. auffällig oft Pink floyd :-).

Selten hat man das Glück, dass jemand LPs nur gekauft, einmal gehört und auf Tape aufgenommen hat. Eine jahrzehntelang gelagerte LP, die nur einmal gehört wurde, ist ein echter Schatz und damit deutlich mehr „wert“, als ein Durchschnitte-Exemplar.

Verkaufsangebote kann man ein wenig aufteilen, und zwar:

Beim Versand sollte man immer darauf bestehen, die LP mitsamt Innersleeve auf die Hülle zu legen. Wenn man das nicht macht, dann riskiert man gefürchtete „Seam splits“, d.h. die LP schlägt bei einem Sturz durch Innersleeve und Cover. Ein beschädigte Innersleeve ist schon ärgerlich genug, bei einem durchschlagenen Cover kann man leider nur schlecht kaschieren oder reparieren.

Gebrauchte LPs sollte man nach dem Kauf besser nass waschen, Fingerprints, jahrzehnterlanger, abgelagerter Staub und Fusseln können den Klang beeinträchtigen. Für das kleine Geld und wenig Geld bietet sich da eine Knosti an, wer keinen Handbetrieb wünscht, muss allerdings derzeit >400 € ausgeben, dafür gibt es dann z.B. eine Okki Nokki, die sich aber im Laufe der Jahre bezahlt macht, denn auch neue LPs profitieren oft von einer Nasswäsche.

Rauch-Gerüche sind immer sehr unschön, verschwinden aber nach einiger Zeit von selber. Anders sieht es leider bei Kellergerüchen aus. Hier kann man aber versuchen, das LP-Cover einige Tage zusammen mit etwas frisch gemahlenen Kaffee zusammen in einer Kiste oder Tüte zu lagern. Es ist angenehmer, wenn es im Plattenschrank nach Tschibo, als nach altem Kellermuff riecht.

Insgesamt ist der Online-Gebrauchtkauf immer eine gemischte Tüte, alles ist möglich – vom unschönen „Beschiss“ bis zum Glücksgefühl, für angemessenes Geld ein seltenes Stück ergattert zu haben. Alternativ bleiben dann nur die Schallplattenbörsen, die aber leider in den letzten Jahren von Counterfeits überschwemmt wurden, sowie von Händlern, deren Preise meist deutlich über dem discogs-Mittel liegen. Es gibt glücklicherweise aber auch Schallplattenhändler, die mit gebrauchtem Vinyl handeln, das man sich vorher anschauen und auch anhören kann. Besonders empfehlen kann ich Black plastic aus Dortmund, sowie Green hell aus Münster.

Ich muss jetzt auch mal kurz was zum Thema „Pressqualität“ loswerden – Anlass war ein Leserbrief in der Mint-Ausgabe 11/20. Der Leser sagt „die Pressqualität ist schlechter geworden“, Mint sagt im Wesentlichen „nein, ist sie nicht“.

Recht haben beide – aber Mint eigentlich ein bisschen mehr. Ja, auch früher gab es mal schlechte Pressungen, meistens waren das aber welche aus z.B. Italien, Griechenland und oft auch den USA, wo mit stark schwankender Qualität gepresst wurde. Mit älteren italienischen Pressungen habe ich persönlich auch gemischte Erfahrungen gemacht. Pressungen aus Deutschland, den Niederlanden und UK waren früher in der Regel von hoher Qualität und das waren auch die in den 80ern am meisten hier verkauften Schallplatten. Daher auch der Eindruck, das alte Pressungen so gut sind, die hier verkauften LPs stammten natürlich meistens aus DE oder NL.

Neue Pressungen kommen nun oft auch vom Presswerk GZ, wo die Pressqualität immer noch sehr schwankend sein kann (aber mittlerweile besser wird, so zumindest mein Gefühl). Bei GZ kann man seine Pressungen allerdings auch in unterschiedlichen Qualitätsstufen bestellen, bzw. mit unterschiedlich guten Qualitätskontrollen. Besonders bei den günstigen Pressungen, die man um 10-15 € kaufen kann, erwischt man oft eine Zitrone. Aber auch GZ hat sehr gute Pressungen zustande gebracht, z.B. das Soundgarden Reissue von Superunknown.

Die aktuellen „guten“ Pressungen sind (Achtung, auch meine persönliche Meinung) wieder oft aus Deutschland, z.B. von Optimal und ganz besonders aus den Niederlanden (Record industry). Schlechte Pressungen kommen immer noch gerne aus den USA (z.B. Rainbo). Wie man also sieht, ist die Verteilung der Presskapazität heute eine andere und daher eventuell auch der Anteil der „faulen Eier“.

Dazu kommt noch ein weiteres Problem – die nervigen 180g-Pressungen, die außer einem haptischeren Gefühl (wenn man es mag) keinerlei Mehrwert bringen. Es ist wirklich schade, dass 180g immer noch der Quasi-Standard ist. Soundtechnisch bringt das keinerlei Vorteil, nur mehr Gewicht im Plattenschrank und einen Sticker mit „audiophile 180g“ … so überflüssig wie der Hinweis auf eine limitierte Edition. Nach einem Gespräch mit einem Verantwortlichen bei Optimal ist mir allerdings klar geworden, das nicht die Presswerke dafür verantwortlich sind, sondern das die Plattenfirmen es leider immer noch häufig so bestellen.

Wie man es fast perfekt macht, ist aber z.B. die neue Tom Petty Wildflowers-Pressung. „Nur“ 150g schwer, perfekt plan, super gepresst. Es geht also noch. Oder die aktuellen Kraftwerk-Pressungen. Ok, die haben leider auch 180g, sind aber wirklich sehr gut gemastert und gepresst.

Mint hat aber auf jeden Fall recht, dass man sich heute viel intensiver über Pressqualität austauscht (discogs oder im stevehoffmann-Forum), außerdem denke ich, dass die Leute durch jahrelanges „Digitalhören“ gegenüber analogen Störgeräuschen einfach empfindlicher geworden sind. Man muss hier allerdings beachten, dass das Bashing bestimmter Presswerke oder Pressungen immer persönliche Erfahrungen sind und in Foren oft künstlich aufgebauscht werden.

Zu den unbeliebten Eigenschaften von Vinyl gehört seit jeher, dass LPs manchmal von Werk aus wellig sind, das sie dezentriert sein können, hör- und auch sichtbare Kratzer von Werk aus aufweisen, „non fil/stitching“. All diese Probleme sind leider nicht neu und gab es auch in den 70ern und 80ern schon. Dazu aber später mehr auf einer anderen Seite.

Ich denke, das Hauptproblem liegt eher an folgender Tatsache: Heutzutage sind die Auflagen deutlich kleiner und bei geringen Auflagen schlagen Pressfehler in der Gesamtheit und natürlich auch der Wahrnehmung stärker durch. Letztlich darf man bei aller Vinyl-Liebe nie vergessen – als damals die CD herauskam, waren die Leute mehr als glücklich, endlich ein gegen Kratzer unempfindlicheres Medium zu besitzen und sich eben keine Gedanken mehr um Pressqualität zu machen. Das CDs aber auf Dauer den Charme von Büroartikeln haben, darauf ist man dann erst später gekommen. die Pressung von Schallplatten muss man ein wenig mit dem Backen von Brötchen vergleichen – wenn man 1000 Stück davon backt, wird man immer einige perfekte haben und jede Menge mit dem ein oder anderen kleinen Makel, die aber immer noch schmecken können. Was ich damit sagen will – das Pressen von Vinyl kann herstellungsbedingt niemals immer das gleiche Ergebnis herausbringen. Manchmal sind auch die ersten 100 LPs für die Tonne oder die letzten 100. Bei den früheren, großen Auflagen wurden diese möglicherweise eher vernichtet, als bei den heutigen Kleinauflagen. Die Qualitätskontrolle war früher ebenfalls anders, da die Leute damals ein anderes Verhältnis zu Vinyl hatten. Es hat jeder benutzt, es war ein bekannter Gebrauchsgegenstand und fast jeder war damit vertraut. Heute arbeiten in der Qualitätskontrolle u.U. Menschen, die mit diesem Medium nicht aufgewachsen sind und dementsprechend nicht so ein „Auge“ dafür haben.

Bedenken muss man auch die Komplexität des Produktes. Im Gegensatz zu einer CD-Produktion kommt bei einer LP-Herstellung noch das schwierigere Vinyl-Mastering und der komplexe Herstellungsprozess hinzu, zu der auch die aufwendigere Verpackung gehört.

Früher war die gesamte Musikproduktion auch besser auf Vinyl zugeschnitten. LPs waren meist nicht länger als 45 min und passten perfekt auf eine LP. Das Mastering war entsprechend auf Vinyl zugeschnitten, es gab keinen Loudness-War und es wurde auch kein, eigentlich nicht rillentaugliches Material, was digital produziert wurde, in eine Rille geschnitten. Das ist vielleicht letztendlich der wichtigste Punkt – die Qualität des Ausgangsmaterials. Auch Reissues werden oft nicht von den Originalbändern erstellt, sondern von „Digitalisaten“, also digitalen Kopien der Masterbänder. Im direkten Vergleich klingen Reissues dann manchmal nicht so gut, wie das Original, manchmal etwas anders (weil nochmals Remastered, was hier idR bedeutet, mehr Bass und lauter) aber gelegentlich auch deutlich besser (z.B. die letzten Led zeppelin-Reissues oder das Beach boys-Album Pet sounds).

Also, früher war mitnichten alles besser, nur die Welt hat sich ausschließlich um Vinyl und Tape gedreht und nicht wie heute um Streaming. Dabei entstehen immer noch hervorragende Vinylpressungen und darüber sollten wir als Vinylhörer und Sammler froh sein, anstatt immer das Haar in der Suppe zu suchen.

Hallo zusammen,

Seit geraumer Zeit steht hier ein Yamaha A-S701 und fast genauso lange nervt mich die unmöglich hohe Eingangskapazität der Phonostufe von 470 pf. Ohne mich jetzt zu sehr ins Detail zu gehen (vielleicht später mal) – mit diesem Wert kann man kaum einen MM-Tonabnehmer innerhalb der Spezifikationen betreiben. Selbst die gutmütigen Ortofons sind damit überfordert. Das Resultat – es klingt spitz, höhenlastig und damit einfach nervig. Die Kapazitätswerte haben also direkten Einfluss auf den Frequenzgang. Nebenbei – dadurch erklären sich übrigens auch Aussagen wie „dieser Tonabnehmer klingt mir zu dünn“ oder umgekehrt „klingt zu dunkel, muffig etc“. Liegt demnach also an einer ungünstigen Kombination aus dem Wert der Phonostufe + der Kabel.

Kapazitätskritische Audio Technics-Tonabnehmer kann man sich beim „unbehandelten“ Yamaha direkt klemmen, da diese eine Gesamtkapazität von max. 200 pf von Phonostufe und Verkabelung einfordern. Nachdem ich ein bisschen recherchiert und mir die Schaltpläne angeschaut habe, war relativ schnell klar, welche Kondensatoren man hier tauschen muss. Die Aktion ist relativ simpel und auch mit geringen E-Technik-Kenntnissen zu bewerkstelligen.

Als erstes habe ich mir Folienkondensatoren mit 100pf besorgt, in diesem Fall von reichelt (Link unten) FKP2 PP-Puls-Kondensator, 100 pF, 2,5 %, 630 VDC, RM 5. Mit diesem Wert ist man allerdings bei der Verwendung eines Technics SL1200 MK2 schon wieder in einem grenzwertigen Bereich, was die Gesamtkapazität angeht, da der Technics selber ca. 120 pf mitbringt. Trotzdem erscheint mir dieser Wer als guter Kompromiss, da man somit bei der Wahl des Tonabnehmers später variabel ist (es gibt ja auch Abnehmer, die mit höheren Kapazitäten besser klarkommen).

Man schraubt also den Verstärker zunächst einmal auf – die Phonoplatine ist auf der linken Seite zu finden. Es ist nicht ganz ohne Herausforderung, diese auszubauen. Man sollte das Board etwas stützen, damit es nicht zu stark biegt. Letztlich wird es durch die kleine Nase im oberen Bild fixiert (siehe Markierung) und mit einem vorsichtigen Zug kann man diese dann schließlich herausziehen. Achtung, hier nicht wild hin- und herwackeln, sondern immer nur ganz leicht den Zug erhöhen.

Die auszutauschenden Kondensatoren habe ich im Bild ebenfalls markiert.

Vorher:

Nachher:

Nach dieser Modifikation ist es nun endlich möglich, auch ein Audio technica 440/540 zu betreiben, ohne den Eindruck einer Höhenlastigkeit zu haben. Das ist nämlich bei diesem Tonabnehmer unter den richtigen Bedingungen absolut nicht der Fall. Der Klang ist sehr differenziert und ausgewogen, auch bei Rock und Metal. Gleichzeitig hat man durch den Microline-Schliff den riesigen Vorteil der äußerst geringen „Inner groove distortion“, also der sehr geringen bis kaum wahrnehmbaren Verzerrung zum Plattenende.

Hallo zusammen,

ich wollte mal von meiner Tonabnehmer-Sammlung berichten. Wie so viele habe ich mich ziemlich intensiv mit den unterschiedlichsten TAs im mittleren Preisbereich beschäftigt und mich oft gefragt, wie der ein oder andere im Vergleich klingt. Dabei habe ich viel in Foren und Rezensionen herumgelesen und anschließend wusste ich meist eher weniger, als mehr. Das persönliche Soundempfinden ist ja bei jedem anders und was den einen anspricht, findet der andere u.U. schrecklich. Durch die Leserei wird man also mit Sicherheit nicht schlauer, eher unsicherer (zumindest ich) … ich hoffe, mein Beitrag trägt nicht dazu bei, ich versuche, einigermaßen neutral zu bleiben :).

Gehört wird bei mir übrigens primär Rockmusik, auf diversen Technics (1200Mk2/SL1300/SL1510), Dual (621/721/731q) und einem Hitachi-PS48-Dreher. Als Phonovorstufe habe ich einen Musical fidelity v90, einen Cambridge CP1 und zwei Amps (Denon/Yamaha) mit eigenen Phonostufen im Einsatz.

1. Ortofon Vinyl master red

Diesen TA habe ich lange an meinem Technics SL 1200 genutzt und war nie 100% zufrieden. Oft klang es irgendwie harsch und spitz, die „Inner groove distortion“ (Verzerrungen im letzten Bereich einer LP) war auch ein Punkt, der mich immer etwas gestört hat. Ich habe übrigens unterschiedliche Justageansätze getestet – einen Unterschied habe ich nicht gehört.

Ich habe diesen dann nach einigen hundert Stunden dann mit einem 2mblue ersetzt, der am SL1200 (bei mir) wesentlich harmonischer aufspielte. Ich habe diesen Tonabnehmer allerdings kürzlich wieder reaktiviert und unter einen Dual 621 gepflanzt. Der Verstärker ist der gleiche und auf einmal klingt er viel gefälliger und ausgewogener und in etwa so, wie es viele Rezensionen auch beschreiben. Ist der TA für leichtere Arme besser geeignet? Maybe. Immerhin hat der TA nach 500 Stunden und 14 Jahren Lebenszeit immer noch nicht fertig. Derzeit spielt er übrigens an einem Technics SL1510, auch dort klingt er sehr gut. Warum ich an meinem SL1200 nicht so recht zufrieden war, ist also immer noch ein kleines Rätsel.

2. Ortofon 2m blue

Hier ging auf dem Technics SL1200 für mich die Sonne auf. Das Teil ist aufgrund der höheren Ausgangsspannung in erster Linie aber viel lauter, man hat den Eindruck, hier ist ein Loudness-Schalter eingebaut worden. Klanglich auf dem Technics für meine Ohren ausgewogener als das Red, auch die Inner groove distortion ist hier besser. Justiert habe ich auch hier übrigens nur mit der Technics-Lehre. Das 2m blue ist klanglich für mich einer meiner liebsten TAs, hat aber auch einen Nachteil. Der Tonarm des Technics ist relativ schwach gedämpft und fällt schneller, als bei meinen Duals. Dadurch neigt der Tonarm bei LPs mit leicht erhabenem Rand zum „rutschen“ beim Needledrop. Ich denke, das ist bauartbedingt, die Nadel ragt nur relativ wenig aus dem Systemkörper raus. Keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat. Sybillanten klingen auch sehr weich, die Probleme mit dem VM red sind mit diesem TA Vergangenheit. Das Teil hat ordentlich „Bumms“ und ist für Rock/Metal mein liebstes System. Fliegt ansonsten auch bei miesen kleinen Wellen nie aus der Bahn. Ein weiterer Nachteil – an den alten Duals kann man diesen TA nicht ohne weiteres montieren, die passen leider nicht auf die Headshell.

3. Shure V15 mit Jico SAS

Klemmt unter einem meiner Duals, klingt fantastisch, deutlich bessere Auflösung,ganz wenig IGD. Durch den Bor-Nadelträger ist das ganze aber sehr weich aufgehängt, daher denke ich (bitte verbessern, falls das falsch ist), dass diese Kombi mit leichten Dual-Armen am besten funzt. Durch die geringe Auflagekraft fliegt die Nadel aber bei welligem Vinyl mit kleinen, harten Verwerfungen etwas leichter aus der Bahn. Ich nutze diesen TA sehr gerne bei meinen besten Pressungen, da hier wirklich jedes Detail aus der Rille geholt wird. Nebengeräusche aber natürlich auch ;).

4. Shure M97xe

Dauernd liest man, dieser TA würde eher dunkel und basslastig klingen. Das war vielleicht die ersten 10-20 Stunden der Fall, das hat sich mittlerweile aber sehr stark relativiert. Klingt bei mir an einem Technics SL1300 sehr ausgewogen, allerdings mit kleinen Schwächen bei der Abtastung im hinteren Bereich. An einem Universum 2095 klang es in der Tat etwas basslastiger, aber für meine Ohren sehr angenehm. Klanglich auf jeden Fall einer meiner Faves. Was bei meinem Exemplar aber auffällt – sobald der Shure-Schnäuzer heruntergeklappt ist, höre ich oft Störgeräusche/Gespratzel durch statische Aufladung. Das Problem hatte ich mit zwei Drehern, daher fahre ich diesen TA nur mit offenem Visier. Daher kann ich dem Lobgesang auf dieses Feature nicht ganz folgen, leider. Klanglich nach dem 2m blue auf jeden Fall mein Favorit.

In irgend einem Forum wurde einmal über die schwankende Qualität der Shure-Nadeln berichtet (soll z.B. schief montiert ausgeliefert worden sein). Diese Info hat sich scheinbar in der analogen Community derart verbreitet, dass es jeder nachplappert und der Ruf unberechtigt (?) etwas gelitten hat. Ich bin bei solchen Aussagen sehr vorsichtig und kann natürlich hier auch nur meine eigene „profunde“ Erfahrung mit einer einzigen Nadel entgegensetzen … mein Exemplar ist kerzengerade und spielt einwandfrei.

5 Shure M70 mit Clerorec-Nadel

Hier höre ich eher den typisch dunklen Shure-Sound. Dieser TA hing an einem gebrauchten Dreher an und ich wollte einfach mal testen, was das Teil so kann. Also einfach mal eine Nadel von Cleorec geordert. Auch liest man oft über die schlechte Qualität der Nachbau-Nadeln. Ich habe den Verkäufer gebeten, mir eine Nadel herauszusuchen, die nicht schief ist (was mir schon einmal widerfahren ist) … und habe auch eine bekommen. Kann den VK sehr empfehlen, sehr freundlich und kompetent. Klanglich ist das ganz annehmbar, aber im Vergleich zu anderen TAs hapert es etwas an der Feinzeichnung. Hört selbst meine Frau und die ist kein bisschen Hifi-Affin ;). Zum Vergleich habe ich ihr allerdings die SAS-Nadel vorgeführt, das war vielleicht nicht ganz fair. Trotzdem erklingen keine keine harschen Töne, keine Sybillanten-Probleme – ich denke bei einem Blindtest würde es den meisten nicht auffallen, dass hier eine Billig-Nadel am Werk ist. Vermutlich „klingt“ der TA für viele deshalb schlecht, weil eine 20 €-Nadel ja einfach schlechter klingen „muss“ im Vergleich zum 200 € TA ;).

Mich würde mal interessieren, wer diese Nachbau-Nadeln und unter welchen Bedingungen herstellt, das ist leider ein Rätsel.

6. Nagaoka MP110

Hochgelobt, man liest wenig negatives. Man soll auch wenig Hintergrundgeräusche hören. Das kann ich leider nicht bestätigen, der TA reagiert bei mir auf einem Hitachi PS48 sehr empfindlich und ich höre kleinere Ticks viel stärker heraus, als mit allen anderen TAs in meiner Sammlung. Außerdem ist der TA (bei mir) extrem empfindlich, was statische Aufladungen betrifft. Eine neue LP direkt aus der Papierhülle gezogen knackt und knistert übelst. Nach einer Wäsche/antistatische Hülle kein Problem mehr, aber unbehandelt sehr nervig. Habe ich so bei keinem anderen TA, außer dem Shure mit heruntergeklapptem Bart. Klanglich ist der TA für mich eher Mittelmaß, ohne besondere Stärken oder Schwächen. Ich habe vor Jahren bereits einmal ein Nagaoka an einem Technics 1200 getestet, das war scheinbar damals defekt, da es wie ein Geigerzähler geknackt hat. Insgesamt ein eher höhenbetontes System, das bei mir zwar auch regelmäßig läuft, aber nicht so oft, wie das Shure.

Letztlich kann man sich aber an fast jeden Klang „gewöhnen“, Unterschiede fallen nur im direkten Vergleich besonders stark auf. Weiter betreiben werde ich auf jeden Fall das Shure M97 und das Ortofon 2m (evtl. mal ein Upgrade auf das Bronze) und solange es SAS-Nadeln gibt, gerne auch das v15. Interessant fände ich im Hinblick auf die Abtastfähigkeit noch ein AT 440, wenn es sauberer klingt, nehme ich den etwas dünneren Klang gerne in Kauf, aber auch hier stellt sich wieder die Frage, ob das jeder so empfindet. Ich vermute mal, eher nicht ;).

So, das war’s fürs erste …